現在と過去をつなぐ回想

ここ十年くらいの間で「執事」という職業が日本ではしっかりと市民権を得たような気がする。

と言っても、漫画やアニメ、小説やドラマの登場人物としてだけど……。

その多くは若くて有能、そして美形。

しかし、あくまでサブカルチャー経由で日本独自の進化を遂げた執事であり、ひとつの「ジャンル」としての執事である。

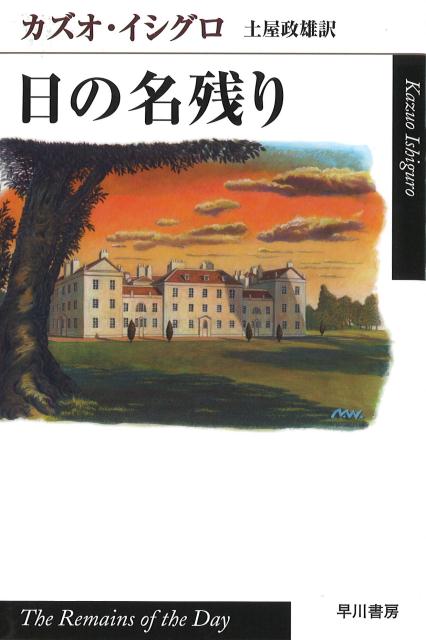

ノーベル文学賞受賞ということで、いまこそ、この傑作を読む最高のタイミングではないだろうか?

本物の執事は、ここにいる。

すべてを捧げた仕事に対する葛藤

有能な執事と偉大な執事との違いは何か?

それは「品格」である。

では「品格」とはいったい何なのか?

本物の紳士淑女が集まる場所。

国際会議も開催され、政治的に重要な会話が喫煙室や読書室でも交わされたお屋敷、ダーリントン・ホール。

ダーリントン卿に長く仕え、執事として生きてきたスティーブンス。

読者に語りかけるような、というよりも明確に私たちに話しかけてくる、スティーブンスの回想スタイルで物語は進む。

いかにも執事らしい、丁寧な言葉使いで語られるのは、全盛期のダーリントン・ホールでの出来事と、失われたものに対する深い郷愁。

現在と過去を行き来する際のスムーズさは、ちょっとした驚きである。

イギリスの田園風景の中を、車で旅する現在のスティーブンスと、彼が語る過去の記憶。

個人的には、読むというより聞くという感覚に近い、そんな不思議な読み心地。

『日の名残り』を読み終えての満足感、それは長編小説数冊分に値するといっても過言ではないと思う。

シンプルに、面白くて感動したというだけではなく、そこに書かれなかった物語すらも感じることができた、とでも言うのだろうか……。

例えば、現在の雇い主であるアメリカ人実業家、ファラディのジョークに上手く対応するために、スティーブンスがラジオ番組を聴いてジョークの勉強をしている姿などは、読者にとっては笑えるエピソードである。

しかし、本人は笑い話を披露しているという自覚が無い。この生真面目さや、ある種の鈍感さ。

こういったエピソードを通して、この物語はあくまで一人称であり、スティーブンスの個人的な視点なのだということが、少しずつ(そして確実に)効いてくる。

礼儀正しく善良、融通の利かない完璧主義者で、忠誠心のかたまりのような男。

スティーブンスが語る物語に強く惹きつけられつつも、同時に客観的に観察するような感覚が生まれてくる。

ちがう視点、別の角度から見た善悪。

ひとつのエピソードの別バージョンの可能性。

あったかもしれない物語、語られなかった記憶。

読者に想像させることによって、物語の厚みが増し、深みのようなものまでも獲得しているのだと感じた。

そして、その深みとは「悲しみ」や「後悔」といった言葉では表現できない「何か」なのだと思う。