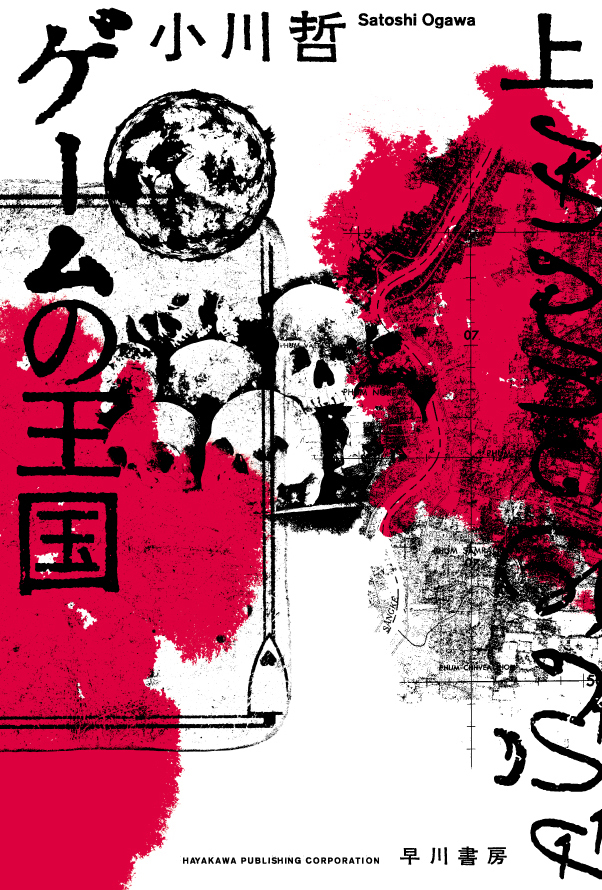

ルールが変わればゲームも変わる

独裁政治。不正に腐敗。疑心暗鬼と密告。強制労働や虐殺。

重く暗い状況を書いているにもかかわらず、じめじめとした感じにはならず、ユーモアがあって、とにかく読んでいて面白い。

多くの登場人物、複数の視点と立場から浮かび上がってくる、カンボジアという国家。その過去と未来。

家族や村という単位から、国家まで。それぞれが思い描く理想。

そのスケールに違いこそあれ、そこにはルールがありシステムがある。

そこから全てをひっくり返す、革命という行為。

ルールが変われば、必然的にそこで行われるゲームも変わっていく。

個別のエピソード、フィクションからマジック、そして未来へ

メインとなる人物を次々と変えて、バトンを渡すように、短い章が続いていくのだが、振り返ってみると、そのことが長編小説としてのデメリットになっていなかったことが驚きである。

個人的な感想だけど、短く途切れる感覚がいつしか、リズムというものに変わっていったような気がする。フォーマットが統一されていると言えば良いのか?バラけた印象が無いのだ。

全員が主人公、とまでは言わないけれど、彼らのエピソードをもっとたくさん読みたいと思う。もっと読みたいと思っていると終わり、しかし次の登場人物の話にすぐに夢中になってしまう。

ちょっとした中毒性すらあるこの繰り返し。そうして、いつの間にか全体が見えてくる。

物語の舞台が首都プノンペンから、ロベーブレソンという村に移った頃からだろうか?

ハラハラするスパイものの雰囲気から、田舎の農村での土着的かつ呪術的なマジックリアリズムに変わり始めていることに気が付く。

その後の展開も、カンボジアの歴史について知らなければ知らないほど、非現実的な物語に衝撃を受ける傾向も強くなるような気がする。

特に社会システムに関しては、フィクションにしかみえないノンフィクションと言ったら良いのか……。

そこに作者がマジカルな要素を付け加えたことによって、読んでいて頭がクラクラするような感覚に見舞われることになる。

理想と現実

論理的には正しいけれど、政治的には間違っている。

理想と現実の間にある、とてつもなく深い溝。

『ゲームの王国』は光と闇を中心に、対比というものが重要なテーマとなっている小説だと思う。

変人達に早熟の天才、異能の人々による非現実的(に見える)物語から、科学的で哲学的な物語へ。

上巻と下巻では、彼らが向き合っている現実もまったく違う印象を受ける。

若さや才能、無限の可能性と、無力感や色褪せてしまった理想。

そこには過去の自分たちに追い立てられているような、何とも言えない悲しみを感じてしまう。

この喪失感はしかし、より人間的であるとも言えるし、なんだかロマンティックな物語であったようにすら感じる。

それは大人になってしまった神童というものを、きっちりと書いてみせているからかもしれない。